此时此刻,你的脑正在完成一件惊人的壮举:阅读。你的眼睛跳跃地扫视着这个页面,每秒钟会停四五次,让你刚好可以认清一两个字。当然,你根本意识不到这种跳跃的摄入信息的过程,只有字词的读音和意义进入你的意识。但是,白纸上的几个黑色符号是如何投射到你的视网膜上,并唤起脑中的整个阅读过程的呢?这种唤醒的活动正像弗拉基米尔·纳博科夫(Vladimir Nabokov)在《洛丽塔》的开头几行所写的那样:

洛丽塔,我的生命之光,欲念之火。我的罪恶,我的灵魂。洛—丽—塔,发音分三步,舌尖向上,从上颚往下,轻轻落在牙齿上。洛—丽—塔。

阅读者的脑拥有一套复杂的机制,这个机制能够恰到好处地适应阅读的需要。可是多少个世纪以来,人类的这种天赋一直都是难解之谜。现在,大脑这个“黑匣子”已经被打开,真正关于阅读的科学正在形成。近20年来,心理学与神经科学方面的研究进展慢慢的开始揭示出阅读神经回路的基础原理。现代脑成像技术只需要短短的几分钟,就可以显示出我们在加工书面文字时大脑中有哪些区域被激活。科学家能够对文字投射到视网膜的每一个加工阶段进行追踪,这些阶段可以分别用一个基本问题来表示:这些是字母吗?它们看起来像什么?它们组成了一个词吗?这个词的发音是什么?怎么读出来?词的意义是什么?

在这些实证基础上,一种阅读理论正逐渐成形。这种理论假定,灵长类动物进化而来的大脑神经回路能够适用于识别书面单词。根据这种理论,阅读其实就是对神经网络的“再利用”。关于读写能力如何改变脑的研究正深刻地改变着我们对教育和学习障碍的看法。而新的矫正方案也正在构思当中,以期能适时应对不能解码文字的问题,即阅读障碍。

在21世纪,人们更了解汽车是如何运作的,对自身大脑的运作机制却知之甚少,这是一个非常奇怪且令人震惊的事实。教育系统的决策者们随着教育改革的浪潮左右摇摆,往往公然无视人脑是如何真正阅读和学习的。家长、教育家和政界人士经常会注意到,教育方案与最新的神经科学研究发现之间有着巨大的鸿沟,但是通常来说,他们对于神经科学领域的发现如何促进教育发展的认识,仅仅是从少数几张展示大脑运作的彩色图片中得来的。遗憾的是,这种将大脑活动可视化的脑成像技术目前还难以捉摸,而且偶尔还会误导他人。新的阅读科学的发展历史是如此短暂,而发展又非常迅速,相对而言,科学界之外的人对这一领域还不了解。

《脑与阅读》,[法]斯坦尼斯拉斯·迪昂 著,周加仙 译,湛庐丨浙江教育出版社2024年2月版。

阅读的习得在儿童成长发展中是很重要的一步。许多儿童从一开始就存在阅读上的困难。调查表明,10%的成人甚至不能掌握最基本的语篇理解技能。阅读能力背后的大脑运作机制如时钟般精巧,我们几乎意识不到它的存在,但是要达到自动化的熟练阅读水平,却需要多年的努力。

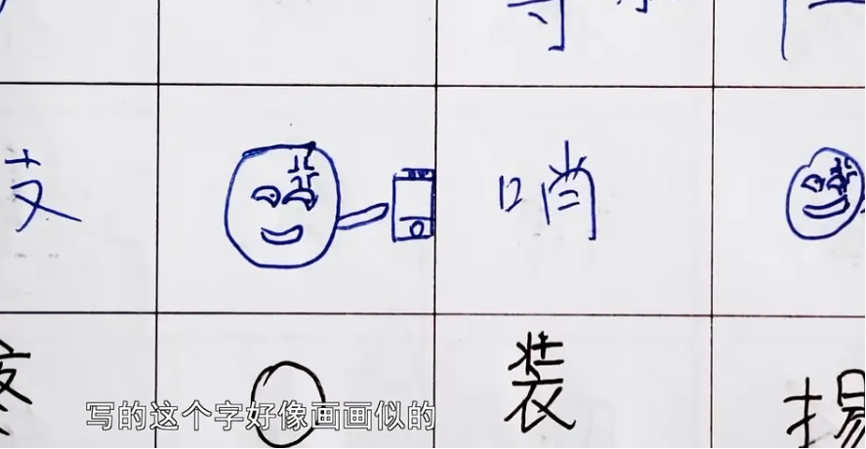

为什么阅读如此难以掌握?大脑的神经回路在获得了阅读能力以后又会发生怎样的重大变化?是不是真的存在一些能够更好地适应儿童大脑的教学策略呢?如果可能的话,什么样的科学能解释,为什么拼读教学法,即系统地教授字母与读音对应关系的教育学生的方式,要比整体语言教学法的效果更好?尽管还有更多的问题有待解释,但是对于上述这样一些问题,新的阅读科学已得到了越来越精确的答案。特别是,新的阅读科学揭示了早期的阅读研究错误地支持整体语言教学法的原因,以及近期有关大脑阅读网络的研究证明了这种错误之所在的机制。

阅读的能力让我们认识到人脑的卓越非凡。为什么在所有的物种中只有人类能够主动地自我教学呢?为什么人类如此独一无二,能传播精细复杂的文化?突触和神经元的生物性世界又是怎样与人类文化产物的王国相通相连的呢?阅读,还有写作、算术、艺术、宗教、农耕和城市生活,无一不显著地提升了灵长类脑的天生能力。人类突破了生物性限制的条条框框,为自身打造了一个人工的文化环境,并教授自己阅读等新技能。然而我们对自身的这种非凡能力仍知之甚少,有待进一步的理论解释。

神经生物学家的研究工具箱中,有一项基本技术叫“培养神经元”(putting neurons in culture,culture在此处为培养物的意思),即让神经元在培养皿中生长。我把它再命名为“神经元的培养文化”(culture of neurons),这是一种全新的视角,从文化活动与神经网络的对应关系来看待人类文化活动。神经科学一贯致力于解释儿童和成人身上可观察到的行为规律,包括高级认知技能是如何在神经系统的基本结构中形成的。阅读为“神经元的培养文化”观点提供了最合适的试验台。我们正逐步了解汉语、希伯来语和英语等不同的文字系统是怎样印刻到大脑神经回路中的。在对阅读的研究中,我们能在先天的神经结构与后天的文化能力之间明确地建立起直接的联系。我们也希望将这一神经科学的研究方法拓展到阅读以外的人类文化领域。

如果重新审视脑与文化的关系,我们有必要探讨这样一个令人费解的问题,我称之为“阅读的悖论”(reading paradox):为什么人的灵长类脑会进行阅读呢?

阅读作为一种文化活动仅仅出现了几千年之久,为什么人类的脑具有阅读的本能倾向呢?

有充分的理由来解释,为什么这个看似简单的问题能被称作悖论。研究之后发现,识字的脑具有专门的皮质机制来精巧地适应识别书面文字的活动。更令人感到意外的是,人类所共同拥有的这种机制竟系统性地存在于相同的脑区,就好像是个位于脑中的阅读器官一样。

然而,文字系统在5400年前才从新月沃土地带诞生,而且拼音文字本身也只有3 800年的历史。从人类进化的进程来看,这些时间跨度都是微不足道的。因此,在进化过程中,人类并没有充足的时间来形成专门的阅读神经回路。我们的脑是基于一种基因蓝图而建构起来的,这一蓝图让我们的祖先通过狩猎采集得以生存。也就是说,我们的灵长类脑原本是为了适应非洲大草原的生活而“设计”的,而如今我们却兴趣盎然地运用它来阅读纳博科夫和莎士比亚的作品。进化中并不存在任何因素让我们通过视觉来理解语言,但脑成像研究表明,成人的脑中确实存在着专门用于阅读的固定回路。

阅读的悖论不禁让人联想到威廉·佩利(William Paley)神父旨在证明造物主存在的比喻。他在《自然神学》(Natural Theology,1802)一书中假设了这样一个场景:在一片荒原中发现一块构造精密的计时手表。他认为,这不就明证了世界上存在一位灵巧的钟表匠人,有意制造出了这块表吗?同样,佩利断言道,在生物体中发现的种种精巧设置,比如人眼那令人叹为观止的神奇机制,都证明了大自然也是由一位超凡的匠人精心雕琢的杰作。

达尔文证明了自然选择就能产生高度有序的结构,这有力地驳斥了佩利的观点。即使生物有机体看似是出于特定目的而设计出来的,但进一步的考察表明,这些有机体的组织架构并不完美,不像是出自一位万能的造物主之手。这种种欠缺都证明了进化并没有受到造物主的指引,而是顺应了生存竞争中的随机原则。举例来说,在视网膜上,血管和神经纤维位于光感受器前方,这样就阻断了部分摄入光线,因此导致了盲点的存在,这种结构设计就是十分粗糙的。

斯蒂芬·杰伊·古尔德(Stephen Jay Gould)追随达尔文的足迹,搜罗了许多自然选择的缺憾样例,这这中间还包括熊猫的拇指。英国的进化论者理查德·道金斯(Richard Dawkins)也论证了为何眼或翅膀的精巧机制只能是自然选择的结果,或是说“瞎子钟表匠”的手工作品。这些都表明,达尔文提出的进化论似乎才是我们所见的自然“设计”的唯一源头。

然而,在对阅读这一行为进行解释时,佩利的比喻则在另一层面上有一定的问题。从复杂程度和纯粹设计上讲,钟表般精密的大脑阅读机制和荒原上的手表相差无几。大脑阅读机制的整个组织架构都服务于又快又好地解码书面文字这一简明的目的。但无论是万能造物主的假说,还是通过自然选择进化的理论,似乎都没能对阅读的形成做出令人信服的解释。如果说用于阅读的神经回路是进化产生的,时间上又远远不足。那么我们的灵长类脑又是如何习得阅读的呢?在书写出现以前,我们的大脑皮质已经经历了上百万年的发展演化,我们的脑为何能应对书面文字识别所带来的挑战呢?

在社会科学中,鲜有人从生物学角度对阅读、算术或艺术的习得进行解读。直到最近,少数社会科学家才认识到脑生物学和进化论与他们的领域其实就是紧密相联的。即使是今天,大部分学者仍默默相信一种极不成熟的脑模型,认为脑是具有无限可塑性的器官,它的学习能力非常广,可以说人类活动是不受限制的。这并不是新出现的观点,我们还可以追溯其历史至英国经验主义者约翰·洛克(John Locke)、大卫·休谟(David Hume)和乔治·贝克莱(George Berkeley)的学说,他们都以为人脑是一块白板,通过五种感官不断从所处的自然环境与文化环境中学习,由此在这块白板上刻下痕迹。

虽然这种“白板”的观点否认了人体生物基础的存在,但多数人仍毫无异议地接受。这一观点属于“标准社会科学模型”(standard social science model),这一模型受到了多数人类学家、社会学家、部分心理学家,甚至少数神经科学家的广泛认同,他们把脑皮质表面看作是“功能等势的、并不存在区域特异性的结构”。他们还认为,是文化的浸润逐渐且灵活地塑造出了人性。根据这种理论,因纽特人、亚马孙雨林狩猎采集部落以及纽约上东区家庭的孩子应该是千差万别的,色彩感知、音乐欣赏、是非观念都随文化情境的改变而不同,因为人脑除了学习能力之外,几乎不存在稳定的结构。

经验主义者们进一步断言,与其他物种不同,人脑能够不受生物特性的限制来吸收各种各样的形式的文化。从这种理论观点来看,探讨阅读等文化产物背后的脑机制就好像分析莎士比亚戏剧的原子组成一样,是毫无意义的。

我驳斥了脑可以无限适应文化这种过于简单的观点。有关脑阅读回路的最新研究证据说明,脑功能等势说是不合理的。可以确信的是,如果人脑不具备学习的能力,那么人也就没办法掌握英语、日语或阿拉伯语的特定书写规则,但这种学习受到严格的限制,并且其背后的机制本身也是由基因严格决定的。人与人之间的脑结构类似,而且与其他灵长类动物的脑仅存在微小的差异。解码书面文字所激活的脑区四海皆同。无论是学习阅读法语还是中文,都是在由基因限定的神经回路中进行的。

基于以上研究资料,我提出一种全新的神经与文化相互作用的假说,从根本上驳斥文化相对主义,从而有效解释阅读的悖论。我把这一假说称作“神经元再利用”(neuronal recycling)假说。这一假说认为,人脑结构遵循严格的基因限制,但仍有少数神经回路进化出了一定的可变性。例如,部分视觉系统并非与生俱来,而是持续地接受后天环境的塑造而形成的。正是在这样一个结构尚不完备的脑中,也正是因为视觉具有可塑性,原始文字才能够促成阅读能力的形成。

总之,基因决定的一系列神经回路提供了一些“预表征”(pre-representation),或是说一些预先假设,让大脑能够预想一些所处环境里未来的发展变化。在脑的发育过程中,学习机制选择最适合特定环境的预表征。文化素养形成于脑可塑性的基础之上。脑并不像一块白板那样吸收周围环境中的一切信息,而是根据不同的用途进行最少的调整,来适应特定的文化的。同样,脑也不是一片空地,可以随意地让各种文化建筑建在上面,脑是一种能够局部转变用途的精巧装置。学习一项新技能时,我们是再利用了原始灵长类脑中的某些神经回路。当然,前提是这些神经回路可接受后天环境的塑造。

本文选自《脑与阅读》,为该书的导论部分,较原文有删节修改,已获得出版社授权刊发。

Copyright ©2017-2022 Hainan Zose Group 琼ICP备13000627号